盗難や記帳ミスなど、何らかの理由で金庫の中にある現金と帳簿上の現金勘定の金額が一致しない場合があります。

まぁ、そんなこともあるだろうね。

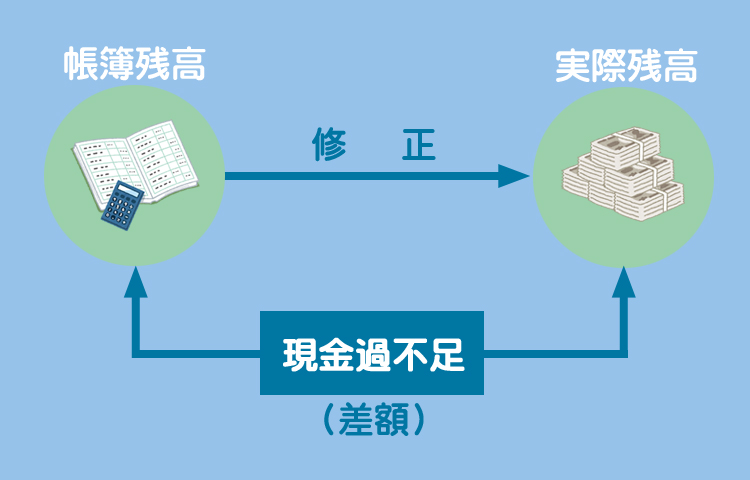

このような場合、帳簿上の現金の金額を実際の金額に修正することが必要となります。

修正?どうやるの?ってそれが今回の内容か。

はい。今回は現金過不足のお話です。時系列で処理を考えるのがポイントですよ。

現金過不足とは?

現金過不足が存在する場合、帳簿上の金額を実際の金額に調整することが必要となります。

現金過不足の処理は次のように3段階に分けて時系列的に考えていきましょう。

それでは以上3段階の仕訳のやり方を順番に見ていきましょう。

過不足が判明したときの処理

現金が不足しているケース

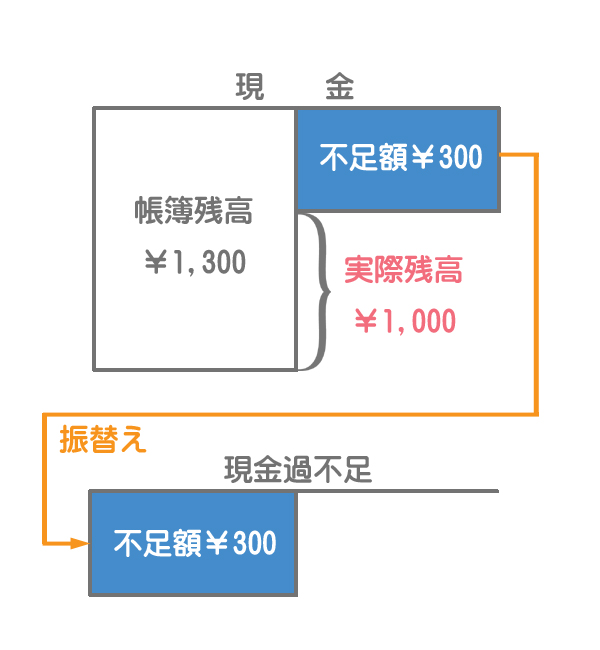

現金の過不足が判明したときは、帳簿の金額を実際の金額に合わすための仕訳を行います。このとき、帳簿残高と実際残高の差額は現金過不足勘定で処理します。

| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 300 | 300 |

この仕訳は次のように考えると分かりやすいと思います。

(貸)現 金 300

(貸)現 金 300

(貸)現 金 300

勘定記入のイメージ

例題1の仕訳は現金の不足分を現金過不足勘定の借方に振り替えたということを意味しています。

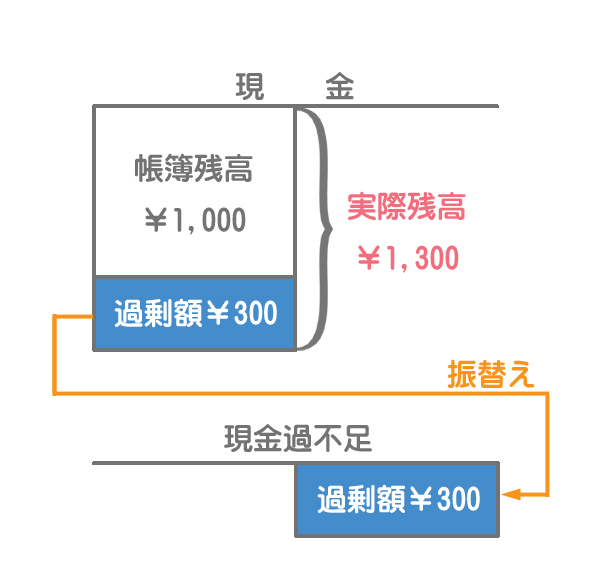

現金が過剰なケース

例題1は現金が不足しているケースですが、現金が過剰な場合は借方と貸方が逆になるだけで考え方は同じです。

(例)実際残高¥1,300>帳簿残高¥1,000

| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 現金 | 300 | 現金過不足 | 300 |

上の仕訳によって、帳簿上の現金勘定は実際残高の¥1,300(=¥1,000+¥300)に調整されるとともに、現金過不足勘定の貸方には現金の過剰額が記入されます。

過不足の原因が判明したときの処理

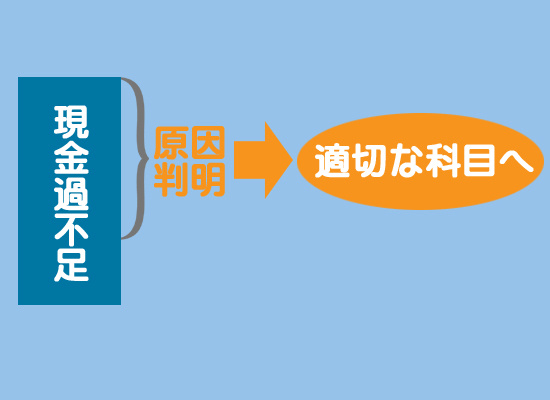

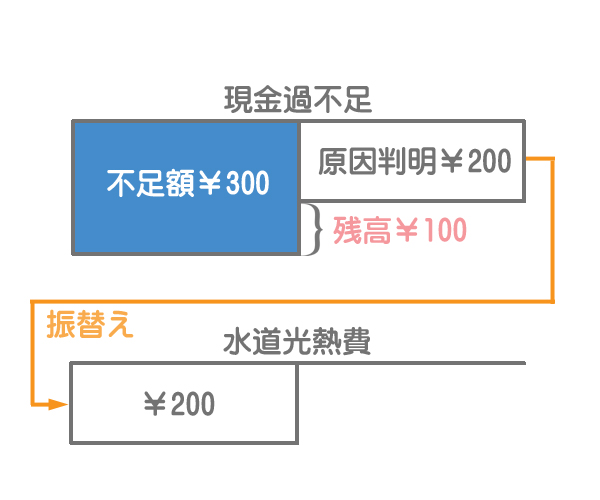

原因が判明した場合は現金過不足勘定から適切な科目へ振り替えます。

- 仕訳のやり方のコツとして、まず①原因が判明した科目に金額を記入し、次に②その反対側に「現金過不足」を記入します。

- 水道光熱費は水道光熱費勘定(費用)で処理します。

| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 200 | 200 |

この仕訳は次のように考えると分かりやすいと思います。

(貸)

(貸)現金過不足 200

(貸)現金過不足 200

勘定記入のイメージ

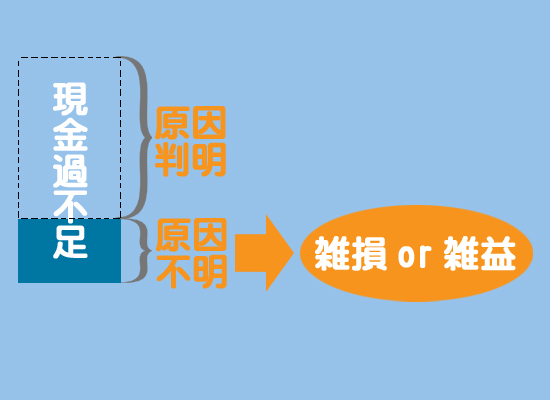

借方にある現金過不足¥300のうち原因が判明した¥200を水道光熱費に振り替えましたが、まだ¥100の残高が残っています。

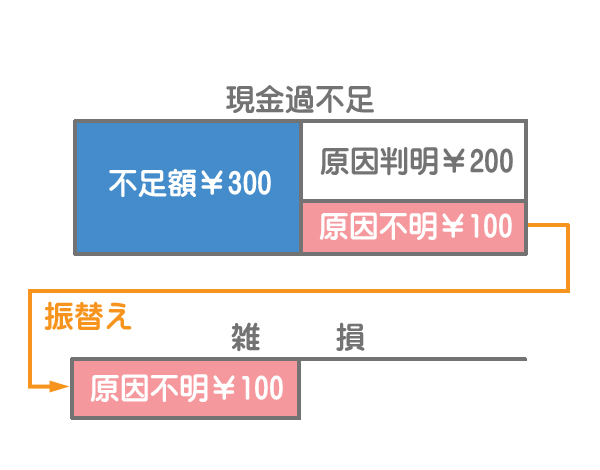

決算まで原因が判明しなかったときの処理

| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 100 | 100 |

勘定記入のイメージ

現金過不足勘定の金額はすべて他の勘定へ振り替えられることによって、最終的にはゼロになって消えます。

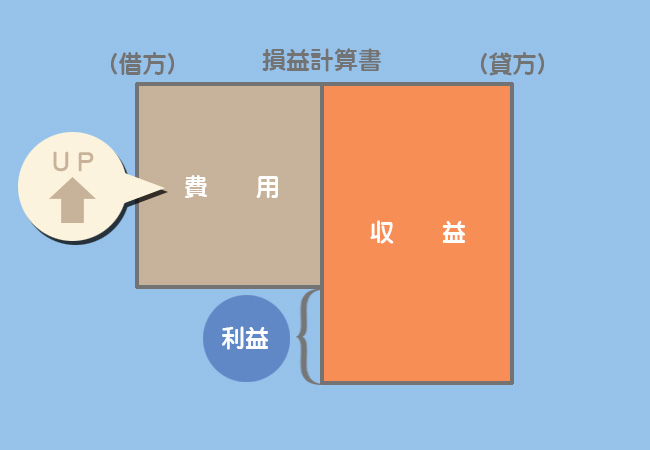

なお、例題のケースとは逆に現金の実際有高が帳簿残高よりも過剰だった場合(現金過不足勘定が貸方残高の場合)には、現金過不足勘定の残高を雑益(ざつえき)勘定(収益)に振り替えることになります。

| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 現金過不足 | ×× | 雑益 | ×× |

まとめ

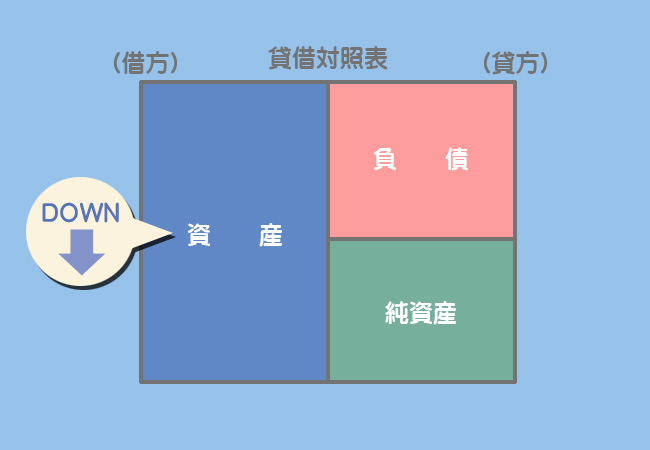

ところで「現金過不足」って資産なの?それとも負債?

どちらでもありません。現金過不足勘定は現金の不足額(または過剰額)を原因判明時もしくは決算時まで記録しておくために一時的に用いられるだけの仮の勘定です。

仮の勘定?

はい。現金過不足勘定の金額はすべて他の勘定へ振り替えられるため、最終的にはゼロになります。したがって、現金過不足勘定が貸借対照表に載ることはありません。

へぇー。そんな勘定科目もあるんだね。

- 何らかの理由で現金の実際有高と帳簿残高が一致しない場合、この両者の差額を現金過不足という。

- 現金過不足の処理は「1.過不足判明時」「2.原因判明時」「3.決算時」の3段階で考える。

- 「1.過不足判明時」の仕訳では、帳簿の金額を実際の金額に合わせる。

- 「2.原因判明時」の仕訳では、原因が判明した金額を適切な科目へ振り替える。

- 「3.決算時」の仕訳では、原因が判明した金額を雑損(借方)または雑益(貸方)へ振り替える。

1.次の取引に関する仕訳において、①と②に入る組み合わせとして適切なものはどれか?

金庫の現金を調べたところ実際の残高が900円であるのに対して帳簿残高は800円であった。両者の差額を現金過不足として処理した。

| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |

|---|---|---|---|

| ① | ② | ? | ? |

- ①現金過不足、②100

- ①現金、②100

- ①現金過不足、②800

- ①現金、②900

2.次の取引に関する仕訳において、①と②に入る組み合わせとして適切なものはどれか?

現金過不足(借方残高)の原因を調査したところ、水道光熱費200円の記入漏れが判明したため、これを適切に処理する。

※上記1.の取引とは無関係である。

| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |

|---|---|---|---|

| ① | 200 | ② | 200 |

- ①水道光熱費、②現金過不足

- ①現金過不足、②水道光熱費

- ①現金、②水道光熱費

- ①水道光熱費、②現金

3.次の取引に関する仕訳において計上される雑損または雑益として適切なものはどれか?

決算において現金の実際残高を調べたところ300円であったのに対し、現金勘定の残高は600円であった。両者の差額のうち200円は通信費の支払いが記入されていなかったことが判明したが、残額については原因が判明しなかったため、雑損または雑益として処理をする。

※上記1.および2.の取引とは無関係である。

- 雑損300円

- 雑損100円

- 雑益300円

- 雑益100円

1.の答え:b

仕訳は次のようになります。

| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |

|---|---|---|---|

| ①現金 | ②100 | 現金過不足 | 100 |

帳簿残高(800円)を実際有高(900円)に合わせるように修正します。したがって、現金を増加させるために借方に「現金」を記入し、その相手を「現金過不足」とします。

2.の答え:a

仕訳は次のようになります。

| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |

|---|---|---|---|

| ①水道光熱費 | 200 | ②現金過不足 | 200 |

まず、記入漏れとなっている「水道光熱費」を借方(費用の増加)に記入します。次に、その反対に「現金過不足」を記入します。

3.の答え:b

仕訳は次のようになります。

| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 通信費 雑損 | 200 100 | 現金 | 300 |

決算においてはまず、現金の帳簿残高(600円)を実際残高(300円)に修正するために現金勘定の金額を300円減らします。次に、通信費200円が記入漏れとなっているのでこれを借方に記入し(費用の増加)、貸借の差額を「雑損」(費用)または「雑益」(収益)とします。本問では借方に差額が出るので費用の「雑損」となります。

なお、決算においては帳簿残高と実際残高の差額を「現金過不足」へ振り替えてもすぐに(同時に)「通信費」と「雑損」へ振り替えることになるため、現金過不足勘定を経由する必要はありません。

(1)現金過不足への振替

| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 現金 | 300 |

(2)「通信費」と「雑損」への振替

| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 通信費 雑損 | 200 100 |

(1)と(2)の仕訳を合算すると現金過不足勘定は相殺されて答えの仕訳となります。