ものすごく簡単に言うと、収益認識基準は収益(売上)をいつ計上し、その金額をいくらにするのかということを定めた会計ルールです。今回から数回にわたり、この収益認識基準について学習します。

収益認識基準とは?

これまでわが国の会計ルールでは、「売上は商品等の販売または役務の給付によって実現したものに限る」としか規定されていませんでした(実現主義)。

しかし、ビジネス形態や経済環境などが多様化・複雑化した昨今において、この規定だけでは不十分であり、より具体的な収益の認識時期(いつ収益を計上するのか)および金額の算定(いくらで計上するのか)に関する包括的な規定が必要となりました。

そこで、国際的な会計基準の動向なども踏まえて、「収益認識に関する会計基準」(以下、収益認識基準)が公表され、2021年4月から適用される運びとなりました。

売上の計上基準(いつ計上するのか)

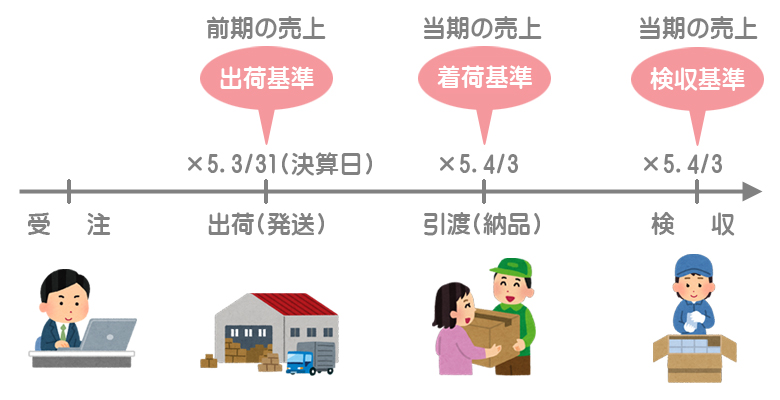

これまでは、問題文に「商品○○円を販売した」という旨の記述があれば「売上」を計上していました。しかし、実際の取引では商品の注文を受けてから、①まず商品を出荷し、②それが得意先に到着し、③最後に相手方がその商品の検収を行うという過程を経ます。

したがって、①~③のどのタイミングで売上を計上するのかということが問題となりますが、この点において以下の3つの計上基準があります。

- 出荷基準:商品を出荷(発送)したときに売上を計上する基準。

- 着荷基準(引渡基準):得意先に商品を引き渡した(納品した)ときに売上を計上する基準。

- 検収基準:納品した商品の数量や品質などを相手方が確認し(これを検収といいます)、その連絡を受けた時に売上を計上する基準。

以下の図において、当期が×5年4月1日から始まる1年間とすると、出荷基準によった場合は前期の売上となり、着荷基準または検収基準によった場合は当期の売上となります。

収益の額の算定(いくらで計上するのか)

収益認識基準によると、収益の額は取引価格にもとづいて算定されます。

取引価格とは、「財又はサービスの顧客への移転と交換に企業が権利を得ると見込む対価のうち、第三者のために回収する額を除いたもの」をいいます。

少し難しいのでざっくり言うと、契約書に記載されている金額のことだと思ってください。

従来、消費税の処理方法として売上などの金額に消費税額を含める方法(税込方式)が認められていました。しかし、収益認識基準では取引価格は第三者のために回収する額を除いたものとあります。売上に係る消費税は国などの第三者に支払うために顧客から回収する額であるため、収益認識基準によると税込方式は認められないということになります。

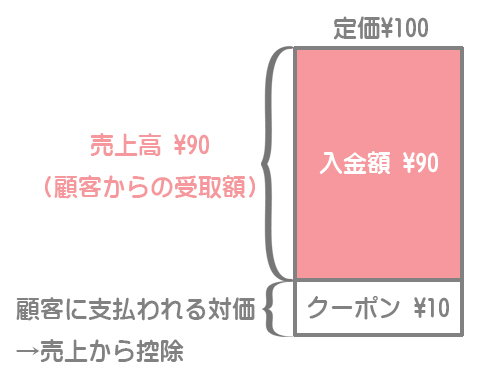

収益認識基準では、取引価格を算定するに際には「顧客に支払われる対価の影響」を考慮しなければならないとされているため、割引クーポンの額は売上高から控除します。

例えば、定価100円の商品に対して10円の割引クーポン券が使用された場合、実質的に顧客から受け取る対価は90円なので売上は90円となります。

もし無料クーポン券が使用された場合はどうなるの?

受け取る対価はゼロなので売上もゼロということになりますね。

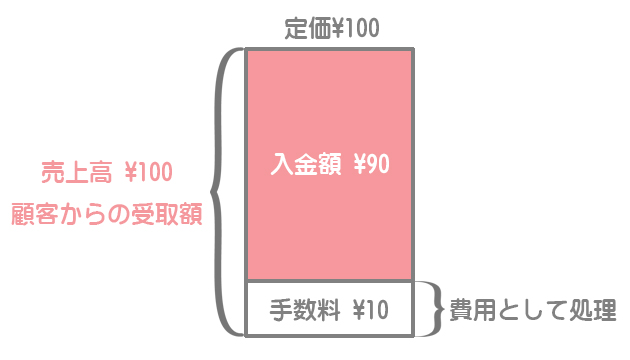

クレジットカード決済はカード会社に対して手数料を支払わなければならないので、会社が受け取る金額が減少するという点では割引クーポンと同じです。

しかし、割引クーポンは顧客が企業に対する支払いに充てることができるので、割引クーポンの発行は顧客に支払われる対価であると考えられる一方、クレジットカードの手数料は顧客ではなくカード会社に支払われるものであり、顧客から受け取る対価は定価のままです。

クレジットカードの手数料は「顧客に支払われる対価」ではないため売上からは控除せずに費用として処理します。