今回は有形固定資産の購入と売却について勉強していきましょう。

有形固定資産ってなに?

有形固定資産とは、営業のために長年にわたって使用する資産のうち、形のあるもの(目に見えるもの)をいいます。例えば、土地や建物、備品などが代表例です。

「有形」固定資産ってことは「無形」固定資産ってのもあるの?

はい、あります。ただし無形固定資産は2級以上の範囲なのでここでは説明しません。

形が無いのに固定資産って。気になるなぁ。

まぁそれは2級になってからゆっくりと勉強しましょう。これまでは主に商品の売買に関するお話でしたが、ここからは商品以外の話に切り替わるので注意してください。

目次 非表示

有形固定資産とは?

主な有形固定資産としては次のようなものがあります(機械装置と構築物は2級の範囲です)。

- 建物(たてもの):事務所、営業所、店舗、工場、倉庫、車庫など。

- 備品(びひん):パソコン、コピー機、FAX、事務机、テレビ、エアコンなど。

- 車両運搬具(しゃりょううんぱんぐ):営業用の自動車・トラック・オートバイ、フォークリフトなど。

- 機械装置(きかいそうち):製造業・建設業における機械・装置・設備など。

- 構築物(こうちくぶつ):看板、塀、橋などの建物以外の建造物・土木設備。

- 土地(とち):事務所・店舗・工場などの建物の敷地、駐車場、資材置き場など。

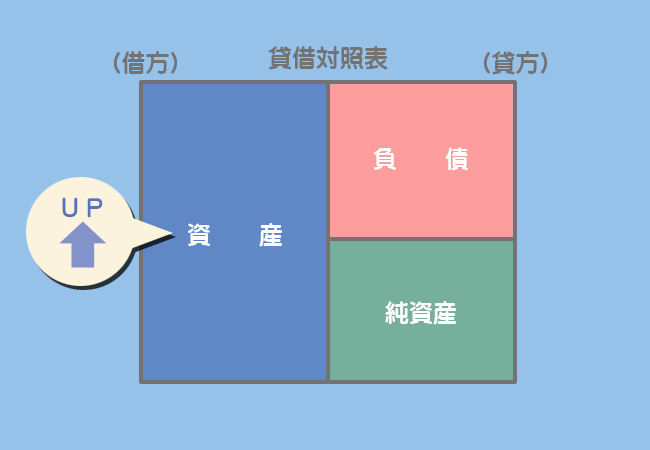

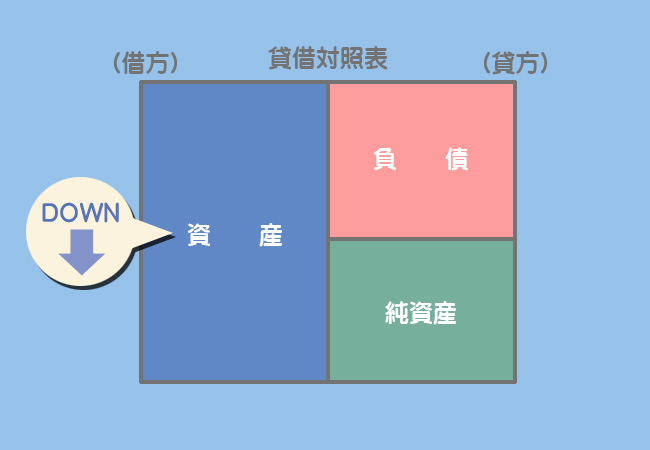

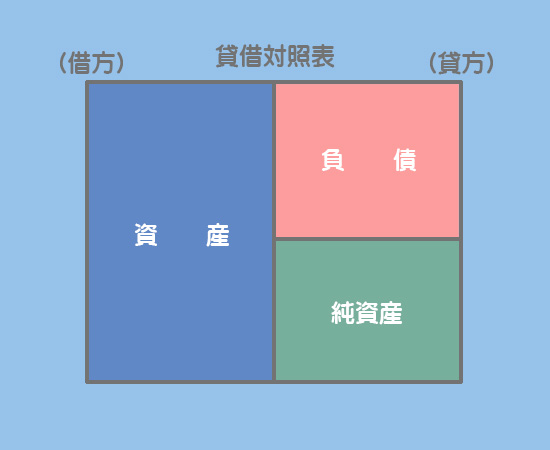

固定資産はもちろん資産(貸借対照表の借方項目)なので、増加すれば借方、減少すれば貸方に記入します。

有形固定資産の購入の処理方法

付随費用の扱い

固定資産の購入に際して、手数料や運送費、据付費などの付随費用が発生する場合があります。これらの付随費用は固定資産の取得原価に含めて処理します。

有形固定資産の購入の仕訳

| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 105,000 | 105,000 |

土地の取得原価は次のように計算します。

=取得原価¥105,000

有形固定資産の売却の処理方法

固定資産売却損益

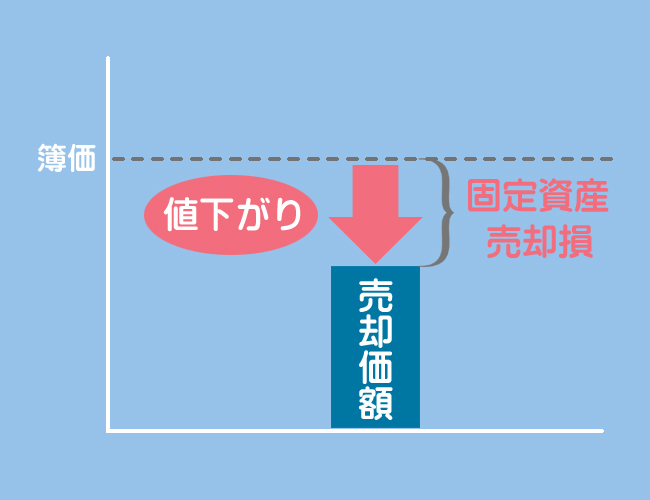

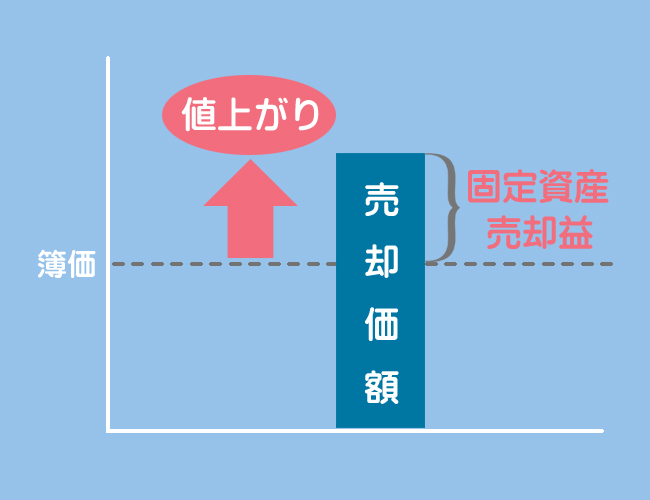

固定資産の帳簿上の金額(簿価)と売却額が同じであるとは限りません。例えば、みなさんご存知のように土地の価格は上がったり下がったり変動します。

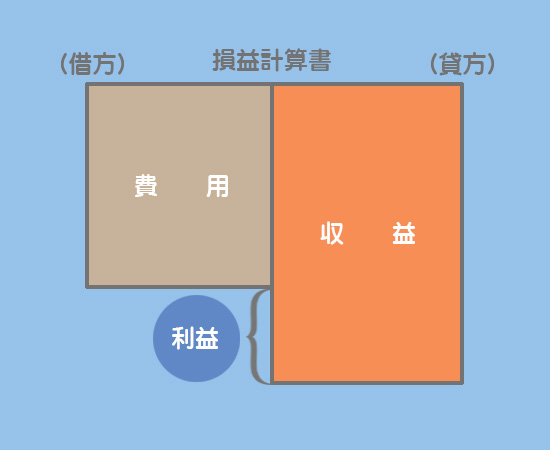

このような固定資産の簿価と売却額との差額は固定資産売却損(費用)または固定資産売却益(収益)として処理します。

売却価額<簿価のケース

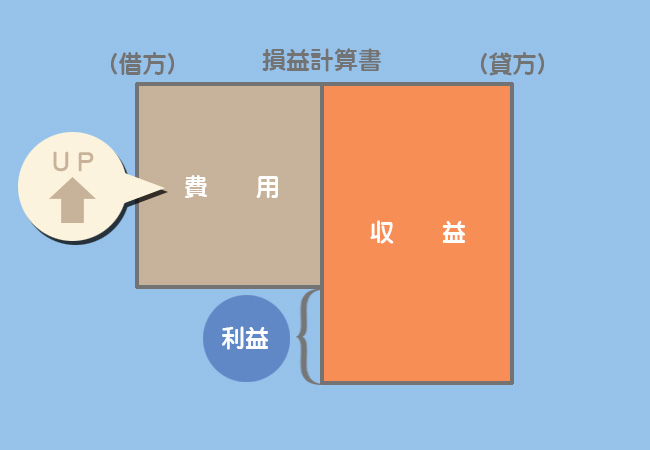

保有している固定資産が値下がりして「売却価額<簿価」となった場合、両者の差額を固定資産売却損勘定で処理します。

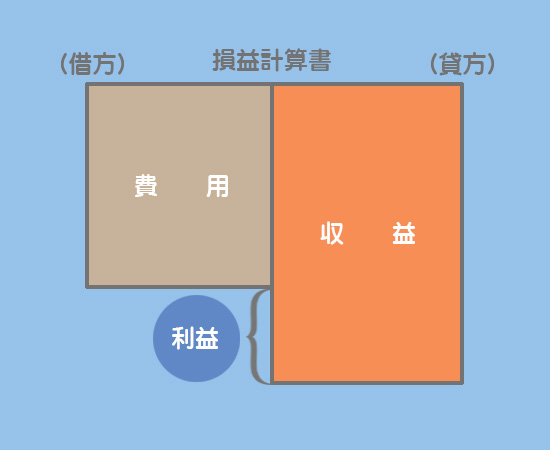

固定資産売却損は費用(損益計算書の借方項目)なので、増加すれば借方、減少すれば貸方に記入します。

売却価額>簿価のケース

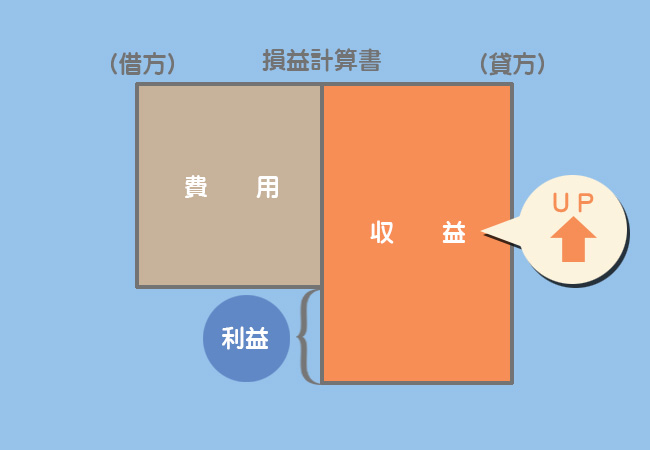

保有している固定資産が値上がりして「売却価額>簿価」となった場合、両者の差額を固定資産売却益勘定で処理します。

固定資産売却益は収益(損益計算書の貸方項目)なので、増加すれば貸方、減少すれば借方に記入します。

それでは例題で仕訳を確認してみましょう。

有形固定資産の売却の仕訳

売却価額<簿価のケース

| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 102,000 | 105,000 | ||

| 3,000 |

売却価額>簿価のケース

| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 110,000 | 105,000 | ||

| 5,000 |

まとめ

ところで、固定資産については「減価償却」が切っても切り離せない論点です。

げんかしょうきゃく?

はい。3級簿記の学習前半で大きな山場となるところです。

山場ってことは難しいんだね・・・。

難しいというよりは簿記独特の考え方が入ってくるので、初めて勉強する人にとってはとっつきにくいかもしれませんね。しかし減価償却は、簿記の試験では必ず出題される超重要論点です。

- 有形固定資産とは、営業活動のために長期間にわたって使用するために保有する有形の資産である。

- 有形固定資産は資産(貸借対照表の借方項目)なので、購入によって増加すれば借方、売却によって減少すれば貸方に記入する。

- 売却額が売却時の簿価を下回っているケース(売却額<簿価)では、売却額と簿価の差額を固定資産売却損(費用)で処理する。

- 売却額が売却時の簿価を上回っているケース(売却額>簿価)では、売却額と簿価の差額を固定資産売却益(収益)で処理する。

1.次の取引に関する仕訳において、①と②に入る組み合わせとして適切なものはどれか?

営業用のパソコン500円を購入し、送料20円とともに現金で支払った。

| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |

|---|---|---|---|

| ① | ② | 現金 | ? |

- ①備品、②500

- ①備品、②520

- ①仕入、②500

- ①仕入、②520

2.次の取引に関する仕訳において、①と②に入る組み合わせとして適切なものはどれか?

不動産業を営む当社は販売目的で土地800円を取得し、取得に係る手数料30円とともに現金で支払った。

| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |

|---|---|---|---|

| ① | ② | 現金 | ? |

- ①土地、②830

- ①土地、②800

- ①仕入、②830

- ①仕入、②800

3.次の取引において計上される固定資産売却損または固定資産売却益の金額として適切なものはどれか?

帳簿価額500円の土地を400円で売却し、代金は現金で受け取った。

- 固定資産売却損100円

- 固定資産売却損500円

- 固定資産売却益100円

- 固定資産売却益400円

1.の答え:b

仕訳は次のようになります。

| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |

|---|---|---|---|

| ①備品 | ②520 | 現金 | 520 |

営業用のパソコンは「備品」(資産)とします。また、購入に係る付随費用は固定資産の取得原価に含めて処理します。

2.の答え:c

仕訳は次のようになります。

| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |

|---|---|---|---|

| ①仕入 | ②830 | 現金 | 830 |

例えば、不動産業における建物や土地、自動車販売業における車両など、これらを販売目的で取得する場合は商品となるので「仕入」(費用)で処理します。仕入に係る付随費用については特に指示がない限り、当社負担(「仕入」に含める)と思ってもらって大丈夫です。

不動産業における建物や土地、自動車販売業における車両などでも、これらを営業に使用する目的で取得する場合は「建物」「土地」「車両」といった固定資産の科目で処理をします。

3.の答え:a

仕訳は次のようになります。

| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 現金 固定資産売却損 | 400 100 | 土地 | 500 |

売却代金の400円を借方に「現金」(資産)の増加として記入し、貸方は「土地」(資産)の減少とします。そして、貸借の差額で固定資産売却損益を計算します。本問の場合は借方に差額が出るので費用の「固定資産売却損」となります。