日商簿記2級の試験では企業残高基準法か銀行残高基準法がよく出題されますが、前回の両者区分調整法との関係性を理解していれば大丈夫です。

前回の例題(再掲)

前回と同じ例題を使って企業残高基準法および銀行残高基準法による銀行勘定調整表の作成方法を見ていきます。

前回の内容

いずれの方法も前回の両者区分調整法が基礎となっているので、まずは両者区分調整法をしっかりとマスターしましょう。

決算日現在の当座預金勘定残高は¥178,100、銀行残高証明書残高は¥178,500である。調査の結果、不一致の原因が次のように判明した。両者区分調整法によって、銀行勘定調整表を作成しなさい。

①仕入先に対して振り出した小切手¥1,000がいまだ銀行に呈示されていない。

②買掛金の決済のために振り出した小切手¥500と、広告宣伝費の支払いのために振出した小切手¥300が金庫に保管されたままになっていた。

③買掛金の代金¥1,500が当座預金から引き落とされていたが、当社に連絡未達のため未記入になっていた。

④当座預金口座へ¥500預入れたが、銀行の営業時間外であったため翌日入金処理となっていた。

⑤得意先からの売掛金の振込額¥1,300を貸借逆に記帳していた。

⑥銀行に預け入れていた小切手¥2,000が未取立てであった。

企業残高基準法

企業残高基準法とは?

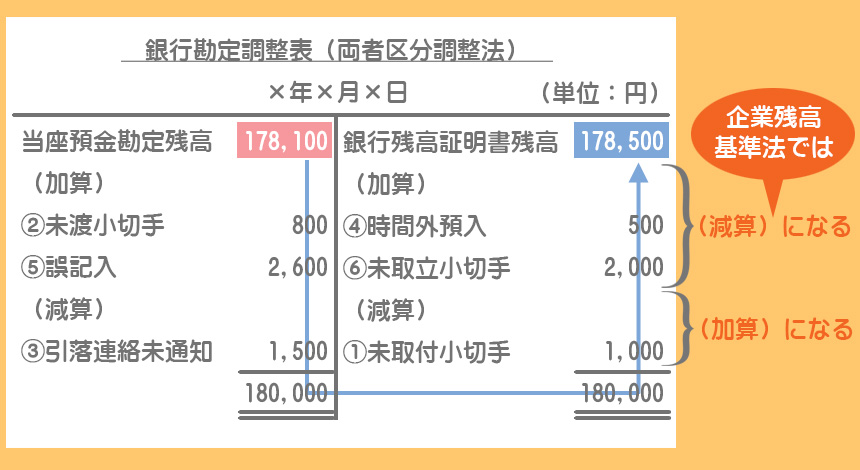

両者区分調整法による銀行勘定調整表を基礎として考えた場合、企業残高基準法のイメージは次のような感じになります。

企業残高基準法では、右側の銀行残高証明書残高の調整項目(時間外預入、未取付小切手、未取立小切手)における加算と減算が、両者区分調整法の場合と逆になるということに注意してください。

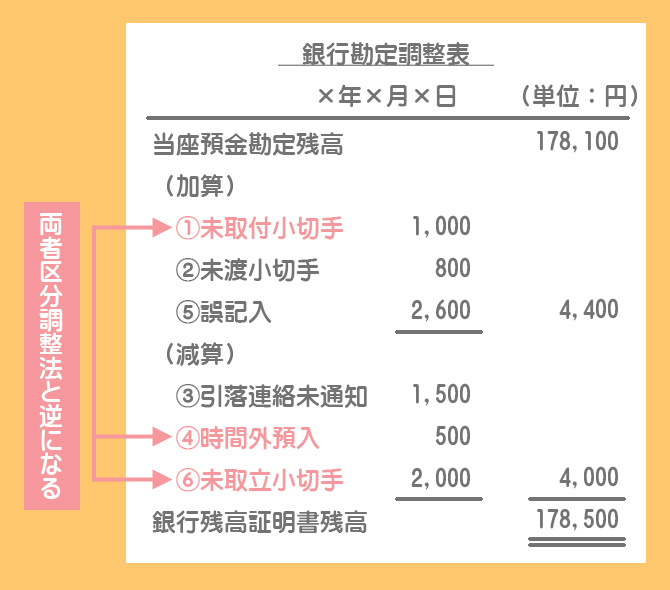

企業残高基準法による銀行勘定調整表

以上のことを踏まえて、企業残高基準法による銀行勘定調整表を作成するとこのようになります。

銀行残高基準法

銀行残高基準法とは?

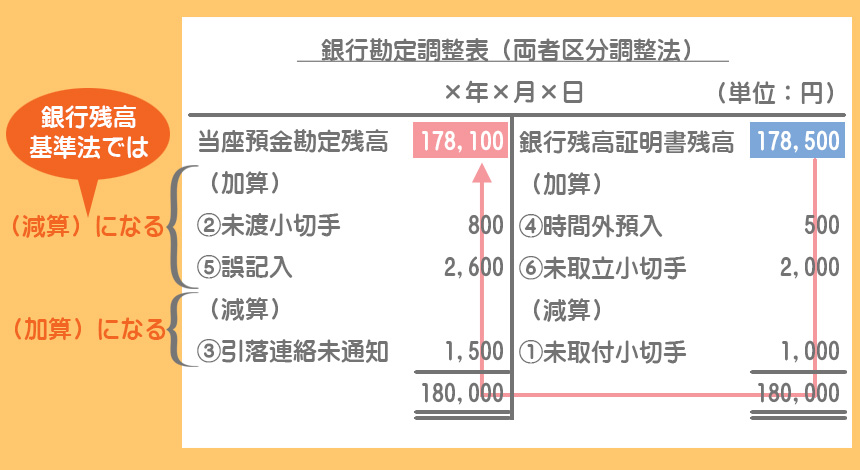

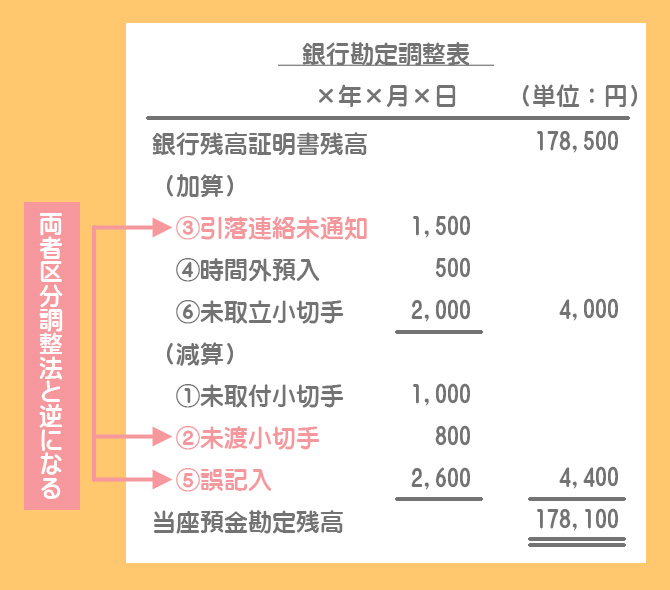

両者区分調整法による銀行勘定調整表を基礎として考えた場合、銀行残高基準法のイメージは次のような感じになります。

銀行残高基準法では、左側の当座預金勘定残高の調整項目(誤記入、連絡未通知、未渡小切手)における加算と減算が、両者区分調整法の場合と逆になるということに注意してください。

銀行残高基準法による銀行勘定調整表

以上のことを踏まえて、銀行残高基準法による銀行勘定調整表を作成するとこのようになります。